Los sofistas en Atenas

Los sofistas en Atenas

La salida retórica al

dilema trágico

Antōnius Capitiensis

ĒRVDĪTIŌRIBVS ***

ANTONII CAPITIENSIS DE SOPHISTIS APVD ATHENIENSES LIBRI SEPTEM

E TYPOGRAPHEO ORIENTALI

BARII

MCMXC

Tabla de contenidos

Recensión

La tesis general

El presente volumen del profesor Antōnius Capitiensis sigue la estela de sus trabajos anteriores. Puesto que a más de profundizar en el conocimiento de la antigüedad, presenta a sus protagonistas no como momentos cruciales del pensamiento humano, sino como hombres, en su apariencia, acción y relaciones en un lugar y tiempo precisos. Propuesta que resultó revolucionaria en su Introducción a Parménides (1975) o Heráclito y su leyenda (1979), para llegar a La República Cósmica: Apuntes para una historia no peripatética del nacimiento de la filosofía en Grecia (1982) por mencionar tan solo tres de sus textos más representativos, y de los que ya contamos traducción al castellano. La metodología del profesor no ha estado exenta de crítica, como él mismo declara en la «Premisa» de la presente obra:

Esto me ha valido a menudo la acusación de «banalizar» a los filósofos, de «sumergirlos en el ‘mundo pequeño’ de las luchas de poder de esta o aquella ciudad»; y puesto que considero tal acusación como un elogio (por el cual agradezco sinceramente a sus autores), me complace esperar que el presente libro, en el que los sofistas son contemplados desde la óptica del «mundo pequeño» y de las «luchas de poder» atenienses, sea debidamente clasificado entre los libros «banalizantes».

De esta forma, este Los sofistas en Atenas (1990) viene a subsanar ciertas lagunas en esta historia no peripatética de la filosofía: su nacimiento en Atenas y su relación entre la tragedia, la comedia y unos personajes contemporáneos a la irrupción de la filosofía, es decir, los sofistas. Por tanto, se ocupará de los sofistas, concretamente en Atenas entre el 460 y el 410 a.C. Esto implica, por un lado, la estrecha conexión de sus posiciones con el contexto de la ciudad; por otro, la búsqueda no de su filosofía, que para el prof. Capitiensis es inexistente, sino de su reacción-adaptación a los acontecimientos históricos, políticos y sociales de la ciudad. Atenas del siglo V a.C., la más relevante de las cuales es la afirmación de una nueva clase social: la de los muy ricos.

Pero, ¿qué entiende el profesor Antōnius Capitiensis por «sofista»? Como aclara en su «Premisa» —en las primeras páginas del libro, a las cuales remitimos—, el único consenso alcanzado tanto por las fuentes antiguas y estudiosos contemporáneos remite a dos parámetros: la enseñanza orientada al «bien hablar» (en sentido gramatical, retórico o lógico) y la enseñanza retribuida. Dichos elementos han llevado al autor a centrar su atención en los cinco nombres consideraros los sofistas por excelencia, agregando un sexto que se atiene a los dos criterios antes mencionados. Con ello, la investigación reparará especialmente en: Protágoras, Gorgias, Pródico, Trasímaco, Hipias y Zenón de Elea.

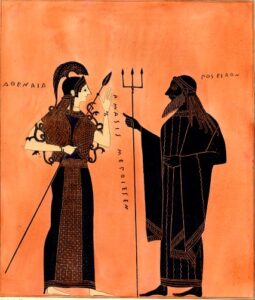

Bajo esta perspectiva, tan humana, el autor nos presentará la estrecha relación de la sofística con la tragedia ática, que a su vez refleja las dos almas de Atenas. Más precisamente, es una relación de filiación: lo que en realidad hacen los sofistas es derivar la antilogía retórica1La Enciclopaedia Herder describe la antilogía como: «(del griego ἀντιλογία, contradicción de palabras) contradicción entre enunciados, o bien argumentaciones opuestas. A Protágoras, el primero de los sofistas conocidos, se le atribuye una obra sobre Antilogías o Argumentos opuestos. Saber dar razones sobre una cosa y su contradictoria, fue considerado un arte propio de los sofistas, que contribuyó a la causa de su descrédito y a la acusación, por lo demás justificada en muchos casos, de relativismo y escepticismo». del dilema trágico.2Dilema expresado en las tragedias que expone la escisión al interior de la propia Atenas por sus dos almas constitutivas e irreconciliables.

El dilema y la antilogía, a menudo en conflicto mutuo, sucumbirán al avance de la dialéctica socrática, triunfante en Platón y Aristóteles.

Atenas, la ciudad con dos almas / Tragedia y sofística

Como en sus anteriores ensayos dedicados a los sabios del mundo griego premacedonio, Capitiensis se centra en la relación entre los autores y la polis en la que produjeron sus obras. En el caso de los sofistas, Atenas. La principal peculiaridad de la ciudad ática fue que fue una de las pocas que resistió la invasión dórica. Precisamente a partir de la vigilante defensa contra los dorios, Atenas fue empujada antes que otras poleis a lograr la unidad política de dos poblaciones distintas: la local de los Pelasgos Cránaos, que vivía de la agricultura, y la inmigrante de los jonios de Asia, que vivía del comercio marítimo. Una doble matriz expresada por un doble orden de mitos, signo de una contradicción interna —religiosa, moral, social y política— que sacudió hasta la médula la autoconciencia étnica de los atenienses.

Incluso a principios del siglo V a.C., Atenas era una ciudad con dos almas, dividida entre dos culturas en conflicto: la jónica-aristocrática, representativa de la moral masculina, guerrera, celestial y aristocrática de las clases dominantes y la indígena-popular, representativa de la moral femenina, mágica, arcaica y la ética agrícola de las clases subordinadas. Las tragedias de Esquilo, Sófocles y Eurípides sirvieron de caja de resonancia para este irreconciliable conflicto interno. El héroe trágico sabe que ambas instancias que lo habitan son acertadas y erróneas al mismo tiempo. El bien y el mal son, por tanto, inseparables: cualquiera que sea su elección, el héroe caerá inevitablemente en la culpa, precisamente por su propia eticidad y a través de ella.3En este sentido el prof. Capitiensis sigue al Hegel de las lecciones de Estética. Aunque no dejará dejará de reprocharle su sobrevaloración de los sofistas en el lo que él denomina el «rico panorama cultural del siglo V», en su lecciones sobre Historia de la Filosofía.

Sin embargo, poco antes de mediados del siglo V a.C. sucedió algo nuevo. La doble verdad de la tragedia se transformó, como Guthrie señaló cuidadosamente, en el deinótes (δεινότης)4Particular concepto que podemos traducir tanto como «pasmosidad», «lo que causa pasmo». Que puede referir tanto a su carácter terrible, como asombroso y que la retórica erística aprovechará de sobre manera. de los sofistas: ese aspecto aterrador suyo mediante el cual proponían incesantemente antítesis que la razón era incapaz de resolver. En realidad, escribe el autor, de esta manera la sofística ha indicado una salida al dilema trágico, ni racional ni moral, pero sí práctica. «Si objetivamente los dos discursos son equivalentes, o irreductibles, corresponde a la técnica del discurso hacer aparecer mejor uno, el que será más útil al hablante porque le permitirá conquistar al auditorio».5P. 72.

Un encuentro interesante

Hay que situar la llegada a Atenas de Protágoras y Zenón Eleata alrededor del 457 a.C., uno procedente de Abdera y el otro de Elea-Velia. Ciudades ambas fundadas por los jonios y ambas resistentes a la ocupación persa del año 546. Tanto Protágoras como Zenón utilizaron el razonamiento erístico y muchas pistas nos llevan a comprender que en aquellos años discutían entre ellos con sofismas. En la patria del dilema trágico, la erística sólo podía tomar la forma de antilogía, es decir, en demostración de tesis contrapuestas: un procedimiento en el que «el examen de las laceraciones espirituales que letristas y trágicos habían captado en la inmediatez del sentimiento» se convirtió, a nivel racional, en el impacto de «dilemas que nunca podrán superarse definitivamente».6MARTANO, G. Contrarietà e dialettica nel pensiero antico, Napolés: Il Tripode: 1972, p. 227, apud I sofisti as Atene, p. 83.

Diógenes Laercio testifica que Protágoras fue el primero en sostener que existen dos argumentos mutuamente opuestos sobre todo. Pero la verdadera innovación introducida por el Abderita en Atenas no fue, como afirma el personaje de Sócrates en el diálogo juvenil platónico dedicado a Protágoras, definirse como un sofista, es decir, «maestro de una técnica», y exigir una compensación por su enseñanzas. El médico Hipócrates y el escultor Fidias ya eran sofistas en este sentido. La novedad de Protágoras fue que enseñó a sus discípulos a mejorar su habilidad verbal y no su habilidad manual. «Lo esencial es el lenguaje, no el contenido del discurso; y si por casualidad aparecen nociones científicas entre estos contenidos, no es por ‘filosofía’, amor al conocimiento, sino por ‘filología’, amor al discurso, entendido como gramática, retórica y argumentación».7I sofisti, cit., pp. 94-95

No muy alejado de estas posiciones estaba Zenón, quien en presencia de Pericles «ejerció su capacidad de refutar y encerrar en aporía mediante la antilogía»8vid. Plutarco, Perícles, 4 y Favio Máximo, 5. y que «demostró cómo las mismas cosas eran posibles y al mismo tiempo imposibles, iguales y desiguales, uno y muchos, móviles e inmóviles, divisibles e indivisibles, infinitamente grandes e infinitamente pequeños».9I sofisti, cit., p. 84.

El propósito de esta técnica del discurso es obvio. «Aristóteles entendió bien que los sofistas […] no pretendían mejorar la técnica, sino sus resultados. No se trataba de ‘hablar de’, sino de ‘hablar con’; superar la resistencia del oyente transformando la persuasión en coerción, en violencia; para obtener credibilidad y, a través de ella, éxito».10Ibidem, p. 101. En el nuevo régimen democrático, proclamado ya en tiempos de Clístenes pero vigente desde mediados del siglo V a. C., el éxito sobre las multitudes se utilizó para obtener votos y el éxito sobre los jueces para ganar juicios.

No eran los representantes de la clase aristocrática, acostumbrados a la elocuencia desde pequeños, los que necesitaban las enseñanzas de los sofistas, sino la clase de los nuevos ricos de origen industrial, comercial y minero, que pasó a primer plano como resultado de las victorias de Atenas y de las otras ciudades griegas en las guerras persas. Los nuevos ricos pronto entraron en política: «siendo iguales a los nobles en riqueza pero no en capacidad de oratoria, tenían la urgente necesidad de utilizar, pagando generosamente por ello, la enseñanza retórico-política de los sofistas».11Ibidem, p. 105.

Apogeo y declive del mundo de Pericles

Atenas alcanzó su apogeo con el gobierno de Pericles. Las Grandes Panateneas pasaron de ser el mayor festival de la ciudad a convertirse en un grandioso festival imperial y la ciudad ática se convirtió en un destino para muchos extranjeros. El Olímpico —sobrenombre de Pericles— rescató del exilio a su maestro y amigo Anaxágoras, quien con los mismos Protágoras y Zenón y con muchos otros constituyó «ese círculo intelectual ateniense al que (y ciertamente no sólo a los sofistas, como se repite superficialmente) la gran revolución intelectual del siglo V».12P. 117.

La conexión entre los maestros del discurso y la democracia había seguido siendo la de la década anterior, pero aquellos que a principios de los años cincuenta aspiraban a entrar en la política ahora, a los cuarenta, se habían establecido decididamente. Calias, Nicias y Hagnón son sólo algunos ejemplos de personas recién enriquecidas a quienes Pericles había asignado importantes puestos diplomáticos. Al mismo tiempo, a medida que crecía su hegemonía, Atenas estuvo involucrada en muchos juicios federales y se convirtió en una ciudad de tribunales. «El agón, el debate político y judicial, acabó modificando la psicología de los atenienses hasta el punto de que en el Ática la cultura ya no se concebía más que como choque y competencia».13P. 122.. Los nuevos ricos necesitaban cada vez más adquirir las técnicas del discurso y así es como los sofistas se ganaban, por un lado, generosos salarios y, por otro, la hostilidad aristocrática claramente expresada por el noble Platón y su escuela. Del círculo de Pericles, que vio la ciencia transformada, con isegoría, en perpetuo debate, surgió la democracia con un tono loable y un valor paradigmático sin precedentes.

En los años siguientes, sin embargo, se produjo una clara ruptura entre la Atenas ideal proclamada por el Olímpico y sus portavoces y la Atenas real atacada por los habitantes del Peloponeso y diezmada por la peste. En la ciudad, ante la brutalidad de los hechos, reinaba un sentimiento de decepción cada vez más fuerte, del que ni siquiera las trágicas figuras eran inmunes. El Hipólito de Eurípides es ejemplar: se dice que un verdadero sofista debe enseñar a pensar bien, no a hablar bien. No es casualidad que la condena del héroe se produzca con «la acción que no habla».14Cfr. Eurípides, Hipólito, v. 10177. [11]. «Éste es el punto crucial: el conflicto entre hablar y actuar; y es precisamente aquí donde la tragedia y el sofisma se separan […]. Del dilema trágico, de la antítesis entre dos posibles comportamientos positivos y negativos, la tragedia no surge con el discurso que hace que uno de los dos términos parezca más válido, sino con la elección dolorosa de una acción».15I sofisti…, p. 140.

Tanto la tragedia como la sofística contienen en última instancia una elección, pero aquella a la que apunta la sofística es colectiva y se obtiene con la persuasión retórico-dialéctica de los colegios deliberantes. La tragedia le objeta que la elección es individual, solitaria, sin apoyos sociales externos. El sufrimiento y la sinceridad, en la tragedia, son inevitables y lo abarcan todo: ningún engaño puede eliminar la elección individual y los problemas éticos relacionados con ella.

La década de los sofistas

En 429 a. C., con la desaparición de Pericles, durante aproximadamente una década los nuevos ricos expulsaron a los aristócratas de las magistraturas, que se disputaban, sin restricciones, entre dos facciones: la moderada de Nicias y la radical de Cleón. La κακόνοια, el profundo resentimiento de los antiguos poderosos ahora marginados, preocupó a los nuevos, quienes, conscientes de su inferioridad oratoria, llamaron a Atenas a los mejores maestros de la gramática, la retórica y la erística. La década de los nuevos ricos fue, por tanto, también la década de los sofistas, que en su mayoría llegaron a la capital ática como embajadores.

De Ceos surgió el gramático Pródico, que ciertamente enseñó a los jóvenes Calias, Terámenes, Isócrates, Eurípides y, a precios más bajos, a Sócrates. De Calcedonia vino el retórico Trasímaco, a quien Platón nos presenta como maestro de Céfalo, Lisias, Polemarco, Clitofonte y Nicerato. De Lentini, ya de 55 años, el orador Gorgias, que hizo una entrada tan sensacional y grandilocuente en Atenas que despertó la admiración de los propios nobles, no sólo por sus solemnes y sublimes innovaciones estilísticas, sino también por su habilidad acrobática en la improvisación en momento donde podía impartir un discurso sobre cualquier tema propuesto por el público. A la larga, el insistente preciosismo de Gorgias cansó al público: parecía artificial, pomposo, empalagoso. Sin embargo, hábilmente, el de Siciclia fue capaz de transformar su técnica de la práctica corriente en teoría. Escribió un Arte de la oratoria y formó a muchos oradores de la primera parte del siglo IV a. C.: desde Isócrates hasta Proxeno, probablemente hasta Antístenes, Alcidamas, Aspasia y Esquines socrático.

Finalmente, Hipias, el más joven de los sofistas, llegó desde Élide, coincidiendo con toda probabilidad con un nuevo y definitivo regreso de Protágoras a Atenas, donde fue huésped del protector Calias. Precisamente en torno a Calias, entre el 423 y el 421 a.C., se formó ese círculo de sofistas hacia el que se desató el odio impotente de los nobles áticos, cuya voz se apoyaba sobre todo en la comedia. Primero Aristófanes y más tarde Eupolis atacaron furiosamente a los nuevos ricos y a sus maestros del discurso, haciéndose portadores del pensamiento antidemocrático hasta entonces expresado anónimamente por el redactor de la Constitución de los atenienses.

El objetivo inevitable de estas invectivas fue, más que nadie, Protágoras. La aversión contra el Abderita fue tan fuerte como inicialmente lo había sido su consenso. Para protegerse de los riesgos de la enemistad pública, Protágoras escribió La Verdad: un tratado que comenzaba con una proposición pomposa y enigmática, pronto aclarada por el propio autor quien afirmaba que: a) no existe falsa apariencia y que b) no es posible decir algo falso. Como en las antologías juveniles, la demostración que apoyaba las nuevas tesis era erística, «no menos paradójica que las antiguas, una demostración que comprometió duramente a un razonador de la fuerza de Platón durante décadas»16I Sofisti, p. 174. y que sirvió para escapar de las más frecuente acusación: si no hay apariencia y si no se puede decir mentira, ya nadie podría sostener que Protágoras hacía que las mentiras parecieran verdaderas con sus discursos.

El efecto de esta defensa fue en vano. Lo que logró el Abderita fue una sucesión de críticas. «La práctica de la antilogía suscitó reacciones de la aristocracia, que tenía a la comedia como portavoz, y de la Atenas atenta a los ideales éticos, que se expresaba a través de la tragedia euripidiana; la teoría que justificaba la antilogía con la verdad de ambas proposiciones contrastantes, y en general con todas las proposiciones posibles, chocó con los problemas de aquellos científicos cuyas investigaciones comenzaron a llamarse φιλοσοφεῖν, ‘buscar conocimiento’ o ‘filosofar’ […] (entendida como una actitud, una forma desinteresada de hacer ciencia, y ciertamente no como una disciplina distinta de las demás)».17Ibidem, pp. 175-176. La respuesta a Protágoras la dio Demócrito, el único miembro del círculo de Pericles que permaneció en Atenas. También originario de Abdera, Demócrito respondió con el método del περιτροπή (o represalia), objetando que: a) si todas las afirmaciones son verdaderas, también es verdadera la afirmación de que Protágoras se equivoca al decir que todas las afirmaciones son verdaderas; b) si todas las afirmaciones son ciertas, nadie es más sabio que los demás y por tanto nadie, ni siquiera Protágoras, tiene motivo alguno para enseñar nada. Esta última conclusión tocó al protosofista —i.e. Protágoras— en un punto vital y respondió con un tratado completo, titulado Mégas lógos, en el que defendía la tesis de que la tarea del retórico, dado que ningún pensamiento es falso, es hacer más fuerte el argumento más débil. Una fórmula que se hizo tan famosa y al mismo tiempo impopular como las demás y que no le impidió el exilio forzoso.

La actitud de Gorgias fue muy diferente: allí donde Protágoras se defendía, Gorgias lanzaba sin escrúpulos un ataque frontal, haciendo alarde de su enriquecimiento, burlándose de los maestros de la virtud y propagando su propia concepción del discurso, opuesta a la de Protágoras, para la que siempre es un engaño, ya sea que se trate de retórica, poesía, astronomía, política, filosofía o tragedia. Esta es la razón por la que, contrariamente a lo que creen la mayoría de los exégetas, Gorgias no es ni siquiera un filósofo en un uno por ciento, y es un retórico al cien por ciento, incluso cuando aborda el problema de los seres en los escritos nos han llegado con el título Sobre la naturaleza o sobre lo que no es. En realidad, el leontiniano no hace otra cosa, como lo hizo en el Encomio a Helena y en la Apología de Palamedes, al proponer un método erístico que, de manera similar al de Zenón, es capaz de demostrar las cosas más inconcebibles.

El éxodo

A lo largo de la «década dorada» de los nuevos ricos, los jóvenes vástagos de la clase ascendente se asociaron voluntariamente con Sócrates, «quien en sus discusiones en la plaza pública mostraba una fuerza dialéctica comparable a la de los sofistas, pero admitía a todos en el debate de forma gratuita». […]. Su método era la antítesis de la antilogía sofista, pero también el del dilema trágico que era su fuente: si dos tesis opuestas parecían verdaderas, debían ser examinadas críticamente hasta que una de las dos revelara ser verdadera sólo en apariencia».18Ibidem, pp. 202-203 Sócrates estaba preparando así, tal vez sin darse cuenta, una nueva clase dirigente aristocrática para oponerse a la clase «burguesa» elevada por los sofistas: de Alcibíades a Critias, a Andocides y Cármides.

En este clima, en el tumultuoso 411 a.C., año de la desastrosa expedición a Sicilia en apoyo de los segestanos, los sofistas se marcharon: Protágoras, exiliado, murió en un naufragio justo cuando abandonaba Atenas; Gorgias y Trasímaco emigraron a Tesalia, a Larisa. En medio de continuos levantamientos, los aristócratas y los demócratas moderados incluso llegaron a formar una alianza: pero entonces Terámenes tornó su apoyo a Trasíbulo, que estaba mucho menos inclinado a transigir con los socráticos Alcibíades y Critias, que estaban exiliados, y pidió el encarcelamiento de Sócrates; la derrota de en la batalla de Egospótamos y el ascenso al poder de los Treinta, incluido el propio Critias, llevaron a la sentencia de muerte de Terámenes, Polemarco y Nicerato; cuando cayeron los Treinta y su maestro Sócrates fue ejecutado, los nobles y los ricos continuaron luchando entre sí durante la primera mitad del siglo IV.

La nueva generación socrática se reveló, en su juicio sobre los sofistas, mucho más dura que la antigua: Esquines atacó duramente a Pródico, mientras que Platón, en sus diálogos de juventud, reveló toda la hostilidad propia de las clases aristocráticas. «La filosofía socrática culminó en la segunda mitad del siglo con Aristóteles, maestro y guía del pensamiento occidental (griego, árabe y latino) durante casi dos milenios: sus Refutaciones sofísticas […] produjeron la identificación de socratismo y filosofía. Como afirmó Nietzsche en El nacimiento de la tragedia, el socratismo triunfante «mató» la tragedia en Ática; y con ella la antilogía sofística que era una rama de ella: de Platón a Descartes, de Aristóteles a Hegel, la filosofía fue siempre, con pocas y poco escuchadas excepciones, pensamiento «cómico», es decir, una contradicción de la que se escapa lógicamente, o con la refutación de uno de los dos opuestos, o con la síntesis que media a ambos en una unidad omnímoda. La producción práctica de los trágicos y la retórica de los sofistas fueron olvidadas, en Atenas y en Occidente, en todos los siglos posteriores, hasta nuestros días».19Ibidem, pp. 216-217.

Los sofistas en Atenas: Sumario

Premisa

1. Una ciudad con dos almas

006 — 007 — 008 — 009 — 010 — 011 — 012 — 013 — 014 — 015 — 016 — 017 — 018 — 019 — 020 — 021

2. Tragedia y sofísitica

022 — 023 — 024 — 025 — 026 — 027 — 028 — 029 — 030 — 031

EN CONSTRVCCION

EN CONSTRVCCION

3. Un encuentro interesante

EN CONSTRVCCION

EN CONSTRVCCION

4. El apogeo de Pericles

EN CONSTRVCCION

EN CONSTRVCCION

5. El declive del mundo de Pericles

EN CONSTRVCCION

EN CONSTRVCCION

6. La década de los sofistas

EN CONSTRVCCION

EN CONSTRVCCION

7. El éxodo

EN CONSTRVCCION

EN CONSTRVCCION

Bibliografía

Iūra

(CC) 2025. Traducción de Ātrium Philosophicum de un escurridizo volumen editado en la colección «Las Ranas»: I Sofisti ad Atene (Bari: Levante, 1990). La publicación de estos fragmentos promueve la difusión en castellano de la obra del profesor Capitiensis con fines académicos y de formación.

ĒRVDĪTIŌRIBVS ***